五年风雨砥砺奋进,春华秋实谱写新篇。党的十八大以来,在校党委的正确领导下,国旅学院深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。始终遵循“厚德、重教、博学、笃行”的师大校训和“经天纬地 弘道明理”的院训,秉承“德才兼备、知行合一”的育人理念,坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路,把“立德树人”作为教育的根本任务,坚持以党的建设为核心,以学科建设为龙头,以人才培养为根本,以科学研究为抓手,以社会服务为己任,抢抓发展机遇、破解发展难题、推进科学发展,为“十三五”快速发展和实现更高目标奠定了坚实基础。在良好院风的熏陶下,在全体师生员工的不懈努力下,学院在教育教学、科学研究、人才培养、社会服务和文化传承等方面相辅相成,相得益彰,取得了丰硕的成绩。

一、发挥党委领导核心作用 学习型党组织建设“常态化”

五年来,国旅学院党委高度重视学习型党组织建设,坚持“围绕发展抓学习,抓好学习促发展”的总体思路,大力倡导“主动学习,全员学习,终身学习”的理念,以扎实开展“两学一做”学习教育为契机,着力从学习型党组织建设的新体系、新内涵、新途径、新成效等方面多措并举,全力打造学习型党组织建设“常态化”,努力将学院党委建成引领政治事业“齐奋进”、教学科研“双丰收”、师生员工“共成长”的战斗堡垒。学院坚持领导示范抓学习,构建学习型党组织建设新体系实施“一把手”工程,推进学习全员化;建立“三纳入”制度,推进学习常态化;构建“三维”模式,推进学习精细化。学院党委坚持围绕中心抓学习,提升学习型党组织建设的新内涵。将学习型党组织建设贯穿人才、教育教学、科学研究、社会服务全过程。学院党委坚持方法创新抓学习,拓展学习型党组织建设新途径。开启“互联网+党建”的学习模式;开发“特色讲党课”信息软件;开设“两学一做”微信公众号;开展学生党员“五微五计划”、“送党课到实习点”活动。通过近年的努力,学院业已形成良好的发展氛围,学习型党组织建设取得了新成效。主流媒体报道多。人民网、中国青年网等主流新闻媒体先后100余次报道学院“两学一做”等教育活动。1位党员教师获省“优秀共产党员”荣誉称号,9位党员教师获校“优秀共产党员”称号,2位党政干部获评校“优秀党务工作者”。学院曾荣获安徽省教育工会“模范职工小家”荣誉称号、校2015年先进基层党组织等。在 2012和2014年学校综合评比中两度荣获一等奖。2017年,学院党委作为全省高校四个党组织之一获“安徽省第四批学习型党组织建设工作示范点”称号。

二、强化师资队伍建设 打造人才高地

学院重视引进高水平人才,加快内部人才造就,贯彻落实立德树人,提升教学能力质量,师资队伍结构进一步优化。近五年来,国旅学院不断完善师资队伍建设体系,先后引进博士17人,9人晋升教授、20人晋升副教授,形成了结构合理、传承有序的教师梯队:以陆林、焦华富等老师为代表的学术带头人领衔学科建设梯队,以方凤满、王朝辉为代表的中青年科研骨干承前启后,以孙鹏、吴立等老师为代表的青年学者新秀迎头赶上,形成了老中青有机结合、实力雄厚的师资队伍。学院从教学、科研两方面入手,着力培养教育水平高,业务能力强的德艺双馨型教师。同时,引进高水平人才,注重青年教师的培养。学院先后派出20余位教师赴国外高水平大学访学进修,推荐13位教师攻读博士学位。在不懈的努力下,学院涌现出了一批优秀的教师代表。其中,杨兴柱教授等3人入选国家旅游局“旅游业青年专家培养计划”,12人次获得国家旅游局优秀研究成果一等奖等荣誉,王朝辉教授获得第七届高等学校科学研究优秀成果奖(经济学学科三等奖)、第十届上海市决策咨询研究成果三等奖等奖项,焦华富教授获评安徽省教科文卫体工会系统“师德先进个人”称号,王群等20余位老师分别获得校青年教师教学基本功比赛各类奖项,40位教师获得国家自然科学基金项目资助,资助金额达2219万。目前,学院现有专任教师75人,其中教授20人,高级职称教师所占比例为61%。博士生导师10人,副教授27人,拥有博士学位的教师43人,所占比例为57%。学院拥有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,安徽省学术和技术带头人2人,安徽省学术和技术带头人后备人选4人,安徽省高校中青年学科带头人1人,安徽省高校优秀中青年骨干教师2人,安徽省教学名师2人,形成了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍,为学院进一步发展打下深厚的人才基础。

三、瞄准学科前沿 创建科研高地

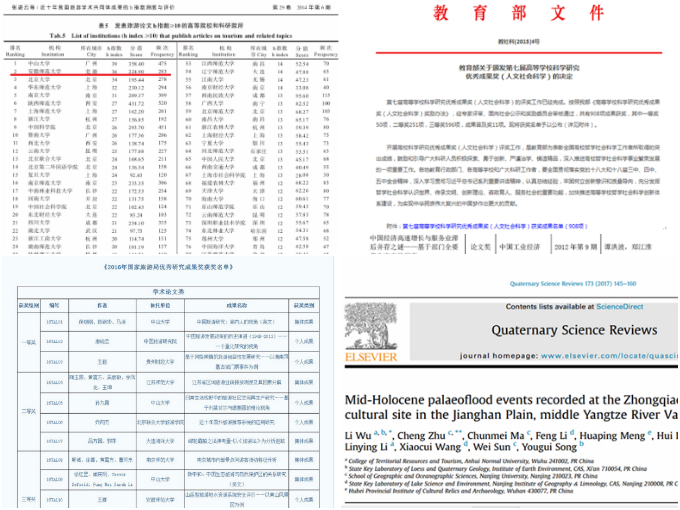

科学研究需要人才、平台、项目、资金的投入,更需要有高水平的成果产出。五年来,学院科研实力显著提升,拥有旅游发展与规划研究中心安徽省高校人文社会科学重点研究基地、资源环境与地理信息工程安徽省工程技术研究中心、自然灾害过程与防控研究安徽省省级重点实验室、地理过程虚拟仿真实验教学中心安徽省省级质量工程、地理空间信息应用安徽省教育厅高校科研创新平台团队等省级科研平台。学院拥有土地规划设计甲级资质和旅游规划设计甲级资质。拥有人文地理学博士授权点,形成了本科—硕士—博士完整的人才培养体系。2014年,地理学科被评为安徽省省级学科建设重大项目。2012年以来,学院共承担国家自然科学基金项目49项,其中国家自然科学基金重点项目1项,省部级项目52项;发表学术期刊论文800余篇,其中SCI(E)、SSCI、EI、CSSCI以及一级期刊发表论文100余篇,共获省部级奖项18项,出版国家级规划教材和学术专著10多部,获得专利授权2项、软件著作权9项,获得安徽省教学成果一等奖和二等奖各1项。根据国内地理学权威期刊《地理学报》2016年第4期载文,地理学EI论文数量安徽师范大学排名全国第8位;据《旅游学刊》2015年第12期载文,近十年我国旅游学术共同体成果的h指数安徽师范大学排名全国第2位。

四、创新培养模式 造就卓越人才

学院紧紧围绕立德树人中心环节,坚持把思想政治工作贯穿立院办学、育人育才全过程,围绕学生、关照学生、服务学生,持之以恒聚力“党建引领工程”、“协同育人工程”、“文明创建工程”、“实践助力工程”、典型选树工程”、“资助保障工程”等六项育人工程,久久为功构建“全员、全过程、全方位”育人格局。高度重视本科生科研素养、专业技能和综合素质的培养,积极探索“教学管”协同育人模式创新,充分发挥本科生导师制的同频共振效应,协同推进校内校外育人共同体建设,协力推动“三个课堂”联动育人,着力培养“知行合一,德才兼备”的优秀人才。五年来,学院在学生学科竞赛、创新创业、学术科研中收获颇丰,相继获得联合国环境规划署学生挑战活动全球荣誉提名奖、第九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖、国家旅游局第七届全国大学生红色旅游创意策划大赛一等奖、第二届全国公众科学素质电视大赛团体冠军、Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛特等奖、首届中国高校地理科学展示大赛一等奖、第二届全国高校地理师范生教学技能竞赛一等奖、全国大学生英语竞赛特等奖、全国旅游信息化大赛一等奖等国际、国家级和省级以上奖项500余人次,涌现出我校第一位海外博士毕业生天娜、“全国大学生自强之星”提名奖获得者、安徽省十佳大学生王娟、安徽省优秀大学生、联合国气候变化大会中国青年代表团成员环保宣教大使舒心、全国地理师范生技能大赛一等奖获得者盛婷、第三届中国志愿服务项目大赛银奖团队代表、校研究生支教团成员、校“十佳志愿者”王阳、安徽省优秀创业典型王希、李亮亮等一大批优秀学子代表。五年来,本科毕业生就业率稳定保持在96%以上,连续五年成为安徽师范大学就业先进标兵单位。研究生录取率达到30%以上,部分优势专业考研录取率近50%,国内主要输送到中国科学院、中国科技大学、浙江大学等著名高校深造,部分学生赴美国、英国、澳大利亚、日本、韩国等国外高校继续深造。

五、促进协同创新 推进社会服务

五年来,学院充分发挥地理学区域性、综合性和交叉研究优势,依托安徽师范大学旅游发展与规划研究中心、土地评价与规划研究中心、城市与区域规划研究中心、地理大数据研究中心、土地规划设计甲级资质、全省唯一的旅游规划设计甲级资质等社会服务平台,以“国家急需、地方应用”为导向,瞄准国家、地方发展需求,依托智力资源、人才培养和科研平台,增强师生服务国家、服务社会的意识,结合学科特点,组织师生通过合适途径为政府、社会和企业提供咨询服务、知识传播和技术支持等。为政治文化氛围、区域经济发展、社会生产活动等发挥了积极的作用,在社会服务方面取得了丰硕的成果,受到了社会各界的广泛好评。学院专家先后主持完成了《安徽省“十三五”旅游业发展规划》、《皖北地区整体协调发展战略与政策研究》、《安徽省旅游强县标准》等一系列重要的省部级社会服务项目。2012以来,共承担省内外发展规划、政策咨询等社会服务项目近200项,到账经费4300余万元。为国家经济建设和社会发展、支撑美好安徽建设作出了积极贡献,是安徽省重要智库!

敢立潮头绘宏图,风正扬帆正当时。学院将抓住高水平研究型的建设机遇,全院师生员工锐意进取、同心同德,开拓创新,以更加坚定的信念、更加开阔的视野、更加昂扬的姿态、更加务实的作风,努力将国土资源与旅游学院建设成为我国地理学科和旅游专业人才的培养基地之一,全力打造国内一流地理学科和一流旅游专业,建设实力强、特色明、活力足、开放高的和谐幸福学院的宏伟目标而奋斗。以实际行动和优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!