曾经,历社学院大师云集,吕思勉、束世徴、汪治荪、光仁洪、陈正飞、胡澱咸、万绳楠、张海鹏、苏诚鉴、叶孟明、王廷元等诸先贤弘文励教,著书立说。九十年,弹指一挥间,沧桑、辉煌,书写着历史与社会学院的追求与梦想。近年来,在新时代使命召唤下,在校十次党代会人才强校的战略指导下,学院紧紧围绕汇聚人才的强院之路砥砺前行。

党建引领铸人才之魂

建设一支政治素养高,业务能力强的师资队伍,是学院发展的根本。学院党委将党管人才作为根本的出发点和抓手。

确定人才队伍建设的长远规划与近期目标。明确了规模与质量统一的高层次人才引进思路;在人才建设中将政治过硬摆在首位,将立德树人作为人才评价的根本标准;

注重典型的选树,突出人才的引领作用。2015年学院被评为校首届思想政治教育工作先进集体;2017年宫超获得全国辅导员职业技能大赛安徽省赛区特等奖、华东片一等奖、全国决赛二等奖,1人被评为安徽省总工会“五一巾帼标兵”和安徽省教育工会“先进女职工工作者”;2017年学院党委被评为校先进基层党组织。2018年,学院关工委被评为安徽省关工委青少年思想道德教育先进集体,徽学团队被评为校级思想政治工作先进集体,1人获评校首届“三全育人”最美教育工作者标兵,1人获评校首届“三全育人”最美教育工作者。2019年获批安徽省教科文卫体“李琳琦劳模创新工作室”,充分发挥劳模典型在教科研方面榜样引领作用。

突出人才工作重点,将青年教师和新进老师发展作为学院人才工作的关键。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,学院党委将青年教师能力发展作为主题调研活动,对青年教师的教学、科研、生活进行了多角度、多层次的调查,为做好占学院教师总数80%以上青年教师的发展问题确立了明确的路线图,也为学院长远发展打下了坚实基础。

引育结合培人才之基

近年来一直困扰学院发展的核心问题就是师资规模过小,无法形成特色和团队,为解决这一根本难题,学院确立了既要数量,也要质量,同时加快结构调整形成合力的人才建设方案。

加大人才引进力度,人才引进潜质为先的引人计划。近五年引进28位高层次人才,其中教授2人,副教授3人,国内外知名高校学缘达90%以上。新进人才迅速体现了人才活力和团队效应,他们在国家社科基金获得、高水平论文发表,都表现出了强劲的势头。

注重师资队伍的国际化程度建设。近年来累计有18人赴境外从事三个月以上的访学,引进了5名海归博士,引进了2名外籍教师,国际化程度有了显著提升。

教师规格有了进一步提升。获批“四个一批”“皖江学者”“省学术与技术带头人及后备人选”“教学名师”“高校优秀青年人才支持计划项目”“省宣传文化领域青年英才”“省教坛新秀”13人次。专任教师具有博士学位比例达73%,高级教师比例达55%。

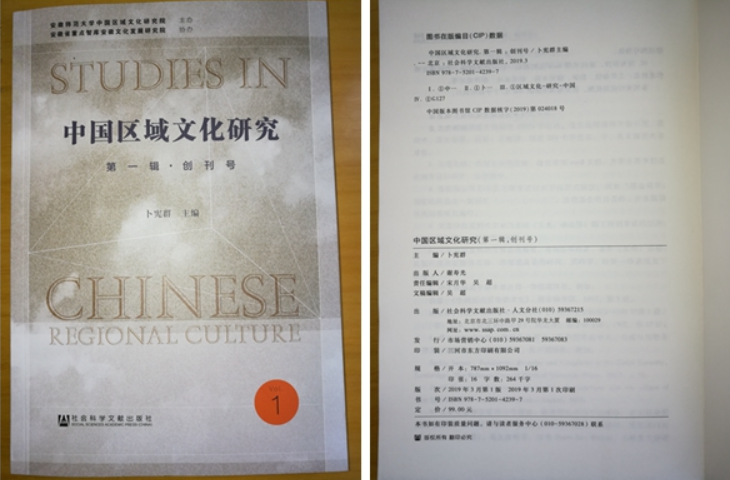

充分发挥优质校友资源,提升学院师资队伍水平。聘请中国社科院历史研究院古代史所卜宪群研究员担任学校高端科研平台“中国区域文化研究院”院长,他任主编的《中国区域文化研究》集刊2019年正式出版。聘请清华大学张国刚教授、首都师大晏兆祥教授、山东大学陈尚胜教授、香港大学徐国琦教授等为特聘教授。2014年,以特聘教授为支撑,获批安徽省“引进高校领军人才团队”。

事业聚力 固人才之本

一花独放不是春,十步芳草春意浓。在区位和学校层次不占优的情况下,要荟聚高层次人才,只有用学科的优势、特色的凝练和有温度的学院文化来吸引人、团结人。

以团队建设汇集人才。传统优势学科历史学的发展因人才缺乏和断层,一度表现乏力,学院提出补短板、增强项的政策,补齐了先秦史、魏晋隋唐史的教学科研团队,重点加强了明清史团队的建设。世界史长期以来缺乏特色和优势,围绕该学科重国际关系传统,重点打造了“巴基斯坦研究院”,得到了各方的大力支持。应用型专业不断强化了农村社会学、老年社会保障、学校社工、社会组织研究等团队。全院形成了以团队带动学科、专业建设,同时凝聚人才的局面。

以高水平科研能力集聚人才。高层次人才的发展,科研既是挑战,也是留住人才的最有效抓手之一。浓烈的科研氛围,是高层次人才融入团队的重要因素。近年来学院突出科研导向,不仅出台了科研激励措施,还为青年教师配备了指导导师。特别是对青年教师申报国家社科基金给予全方位的关注与支持,有专业间的讨论、有资深教师的帮扶、有社科基金成功申报者的经验交流、有专家的点评修改,总之,国家社科基金成为学科人才队伍建设的一项重要内容。五年来共获得国家社科基金31项,门类齐全,从重点到一般、青年到专项,包括后期资助,均有获得。这其中体现了引进教师发展的良好势头,如14年引进7人,6人获得,17年引进的3名海归均获得了国家社科基金。

以共同创业的氛围温暖人才。学院积极打造青年教师创业的氛围,历社学院是一个历史悠久的学院,但从教师队伍来看却是一个年青的学院,70、80后教师占了80%以上,学院从一特点入手,不断激发青年教师创新活力,这几年稳定的国家社科基金的获得是这种活力的表现,先后在《历史研究》《中国史研究》《史学理论研究》《史学史研究》、《中国经济史研究》和《新华文摘》《光明日报》上发表文章亦显示了这种活力。学院积极营造比拼赶超及乐于奉献的氛围。连续多年学院国家社科基金申报都超出了学校下达的指标,正是这种相互比拼的表现;各个专业都在打造自己的学术品牌,是这种比拼的表现;学院教师积极主动指导学生各种比赛、实践活动,使学院学生活动品牌屡创佳迹,亦体现了学院积极向上的进取精神。

新时代,新征程,历社人的复兴梦、强院梦永远在路上,我们将以更加饱满的精神迎接学校第十一次党代会的召开,在双一流建设的洪流中砥砺前行。

最新更新

最新更新