聚力滇南写师情,爱连彝汉绘青春。丙申年七月,连绵的梅雨还未退去,安徽师范大学赴云南景东爱心支教团队坚守承诺,跨越云皖3000公里土地,再一次来到哀牢山深处的南岸完小开展爱心支教。

聚力滇南,一场走心的青春筑梦行

“四”、“十”、“十七”……这一连串的数字,都是每一位队员难以忘怀的字符。团队自4月份组建,经历大大小小的讨论会10余次,从策划书的撰写,课程的安排,到活动的创新开展,这个仅由17人组成的团队,带着爱与热忱,开启了一场“心的旅程”。

在学院领导和往期志愿者的帮助下,团队顺利举办了经验交流会,心理咨询会等各类培训会5场,同时,拍摄支教预热宣传片《云梦南岸》,向景东县的孩子们送去温情寄语,说出了对这次青春之行的信心与期待。

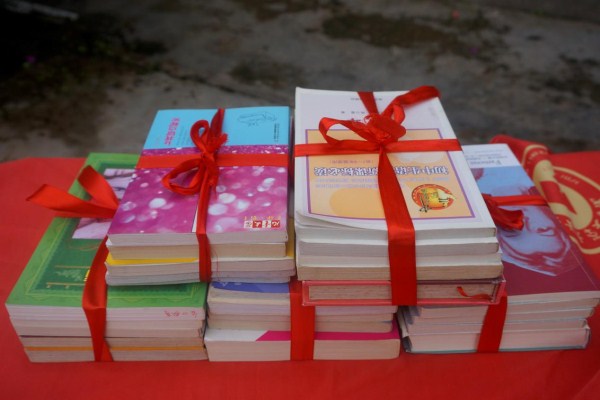

为保证支教活动的顺利进行,团队以募捐的形式,获得醒狮国学社和合肥市五十中学新区捐赠书目近500本,以及爱心人士提供的价值300元的药品。发布在互联网上的众筹项目在撮镇中学96届2班全体校友和社会各界爱心人士的支持下,在短短三天内便顺利筹集到5057元捐款。

师情写意,一份薪火相传的支教情

泥泞的山路,阻挡不了志愿者的步伐。团队抵达景东后,积极走访学生家庭,根据当地学生的实际情况,及时调整课程计划,修改教学方案,打造科学而不失温暖的爱心课堂。趣味拼音、诗词导读、快乐作文……每一节课的背后,都是志愿者反复修改教案、不断演练试讲、虚心请教老师后的成果。

“老师,你的家乡好美啊,真希望有一天能去看看!”孩子们眼中掩不住的羡慕和向往让人高兴又心疼;美术课后,小姑娘偷偷送给志愿者的水彩小石头上歪歪扭扭地写着“希望记住我”;“谢谢!谢谢你们这些大学生!”一位学生的爷爷在教室外紧紧握住志愿者的手,久久不愿松开。

十余天的支教之行,收获的不只是师范技能的提升,还有一份感动、一份深情。

爱连彝汉,一次同袍情深的洗礼

彝汉交流,吟古韵悠长。志愿者们将汉民族的传统文化导入到不同的课程当中,精心设计,多向联动,为孩子们献上了一场别开生面的彝汉文化交流的盛宴。

“同学们,文房四宝是我们徽学中的代表之一。”书法课上,志愿者身着旗袍,为孩子们展示软笔书法。古文课上的情景剧,音乐课上的“古诗新唱”,美术课上的国画欣赏,黄梅戏的古老韵味,无一不让孩子们感受着来自古韵徽州的魅力。“大帮腔”“跳菜”“羊皮舞”,篝火晚会上,队员们跟随彝族同袍,载歌载舞,体验彝族文化的独特魅力,感受以山为家的哀牢人厚重朴实的精神面貌。

品诵经典,传承文化。通过走访调研,交流互动,彝汉文化在今夏哀牢深山擦出最绚丽的火花。

纷繁成果,一曲献给青春的赞歌

支教的十天,是付出的十天,也是收获的十天。10天里,琅琅书声响彻在哀牢山,团队完成教学课程14门,心理辅导12次,深度采访16人,建立长期帮扶小组、持续帮扶学生8人。与此同时,支教团的爱心事迹也受到社会各界的广泛关注,人民网、新华网、光明网、凤凰网、中青网等国家主流媒体纷纷报道。而超过六十万次的微博阅读及创意微信推送,也让越来越多的人认识了这群大山深处的孩子。

短短的十天,来自不同年级不同专业的17名队员取长补短、共同进步,他们付出了自己的智慧与汗水,也收获了甜美的成果,不负初心,不虚此行。

从洪水肆虐到昂扬前行,从无奈放弃到重新振作,今夏,这支17人的队伍从谷雨四月走到大暑七月,带着青春的蓬勃朝气与缤纷色彩装点着林迤万层的哀牢山。(文/高宜帆 图/章瑜 柯瑞丰 唐一如)

最新更新

最新更新