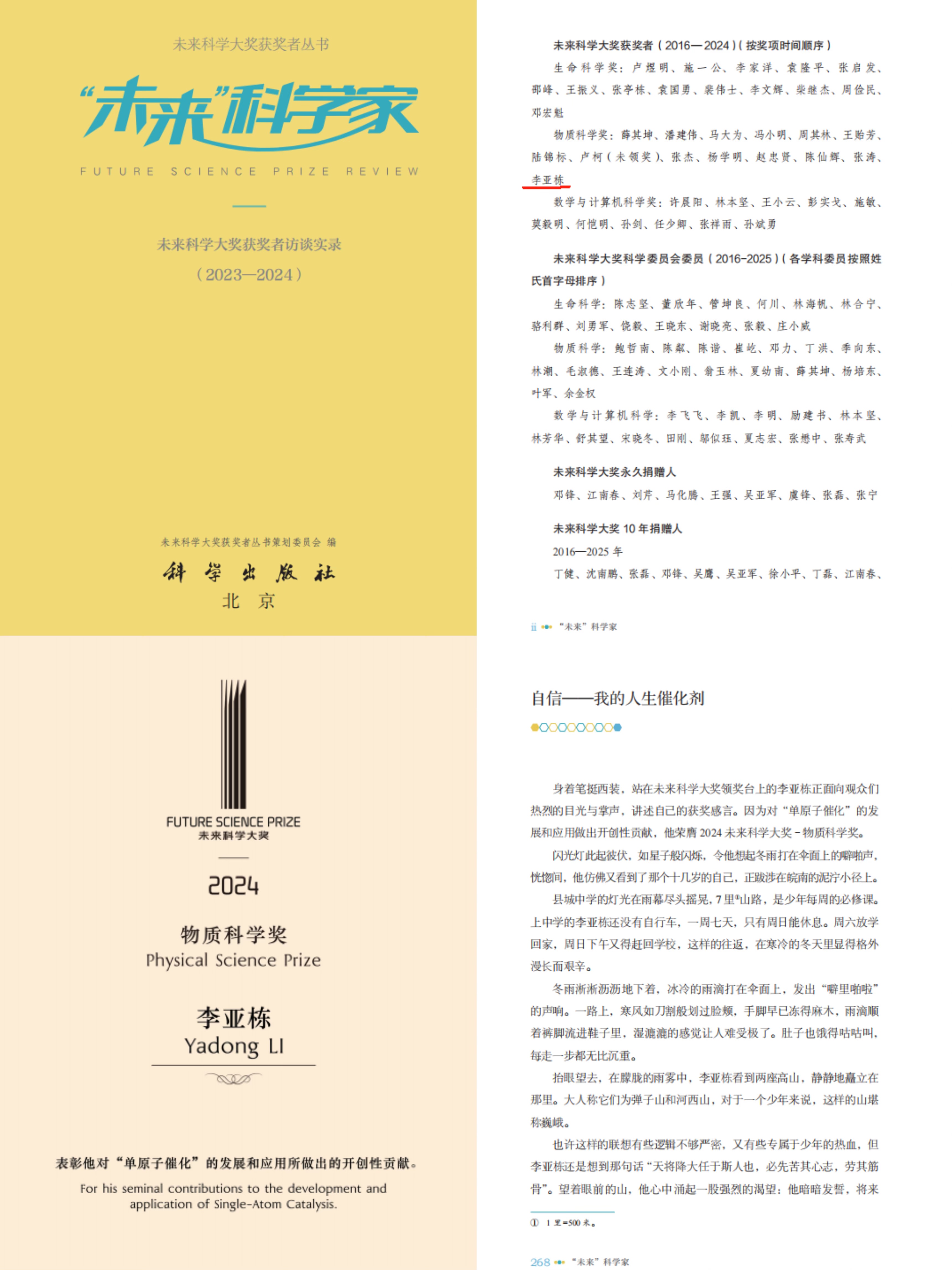

2024年8月16日,2024未来科学大奖获奖者名单公布,我校时任校长、中国科学院院士李亚栋与中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员张涛共同获得“物质科学奖”。近日,由未来科学大奖获奖者丛书策划委员会编撰的《未来科学家:未来科学大奖获奖者访谈实录(2023—2024)》一书由科学出版社正式出版。

《未来科学家:未来科学大奖获奖者访谈实录(2023—2024)》为2023—2024年未来科学大奖获奖者的采访实录,以包括李亚栋院士等每位获奖者的成长经历、奋斗故事,对于科学、研究与人生的思考为主轴,同青少年读者、科研工作者展开一次穿越时间和空间的“对谈”,进行一场伟大而深刻的精神探索,用获奖者的科学精神和专注的工作态度激励、启迪年轻一代,为中华民族创造力的喷涌奠定坚实的科学思想基础。

现将李亚栋院士访谈实录文章《自信——我的人生催化剂》转录如下,以飨读者。

自信——我的人生催化剂

身着笔挺西装,站在未来科学大奖领奖台上的李亚栋正面向观众们热烈的目光与掌声,讲述自己的获奖感言。因为对“单原子催化”的发展和应用做出开创性贡献,他荣膺2024未来科学大奖-物质科学奖。

闪光灯此起彼伏,如星子般闪烁,令他想起冬雨打在伞面上的噼啪声,恍惚间,他仿佛又看到了那个十几岁的自己,正跋涉在皖南的泥泞小径上。

县城中学的灯光在雨幕尽头摇晃,7里山路,是少年每周的必修课。上中学的李亚栋还没有自行车,一周七天,只有周日能休息。周六放学回家,周日下午又得赶回学校,这样的往返,在寒冷的冬天里显得格外漫长而艰辛。

冬雨淅淅沥沥地下着,冰冷的雨滴打在伞面上,发出“噼里啪啦”的声响。一路上,寒风如刀割般划过脸颊,手脚早已冻得麻木,雨滴顺着裤脚流进鞋子里,湿漉漉的感觉让人难受极了。肚子也饿得咕咕叫,每走一步都无比沉重。

抬眼望去,在朦胧的雨雾中,李亚栋看到两座高山,静静地矗立在那里。大人称它们为弹子山和河西山,对于一个少年来说,这样的山堪称巍峨。

也许这样的联想有些逻辑不够严密,又有些专属于少年的热血,但李亚栋还是想到那句话“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”。望着眼前的山,他心中涌起一股强烈的渴望:他暗暗发誓,将来一定要成为站在那山峰顶上的人……

“我的优点是自信,缺点也是自信,甚至是盲目自信,但是自信无罪。如果一个人连自信都没有,他一定成不了大事。盲目自信又有什么关系呢?一旦发现自己对未来的憧憬过高——牛吹大了,赶快脚踏实地来补,赶快来学嘛。”李亚栋说道。

于是,从一个倔强懵懂的少年,到一位在科研领域熠熠生辉的化学家;从对化学兴趣平平,到深深痴迷于创造新物质、新材料的奇妙世界,千金不换;从初出茅庐时觉得谢天谢地做个二三流学者也不错的青年,到凭借扎实的研究和敏锐的洞察力,立志做世界一流研究的院士级科研巨匠,李亚栋做出了一系列具有前瞻性的突破,他期望推动化工产业升级换代,带动整个催化领域进入新的发展阶段,用科学报国,为人类幸福谋福祉……

人生迄今,他坚信,没有一种困难能让他退缩,反而会激发他的斗志,更没有一种挫折能逼他放弃,他热爱挑战,一旦认定某件事值得做,便会毫不犹豫地全力以赴,勇往直前。只不过,在咬咬牙坚持的时候,他眼前就会浮现出家乡那两座高山的模样,想起自己曾经许下的志向。

朦胧间,六旬院士与少年的身影重叠,当年雨水也不曾打透的自信,终究催化出改变世界的力量。这或许就是科学最朴素的真理:所有非凡的诞生,都始于平凡岁月里某个绝不服输的瞬间。如果时光能够倒流,回到小时候,他会告诉那个在周末放学时分,独自走在小路上的自己:“嘿,你做到了!真的做到了!”

原访谈全文链接如下:

https://www.ahnu.edu.cn/info/1108/158680.htm

最新更新

最新更新