编者按:以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章。为庆祝第41个教师节,大力弘扬教育家精神,营造尊师重教的浓厚氛围,学校决定结合今年以来各学院在教学科研领域作出优秀成果的教师,推出2025年优秀教师典型代表风采。他们有的扎根教学一线多年,以深厚学识启智润心;有的潜心教育研究,推动教学创新改革;有的用爱与责任,温暖关怀每一位学生。他们是教育家精神的践行者,以实际行动诠释着新时代教师的使命担当,为教育强国建设贡献着自己的力量。现推出2025年优秀教师典型代表风采教学科研篇(二)。

体育学院

花家涛,教授、博士生导师,体育学院党委委员,中国人类学民族学研究会体育人类学专委会常务理事,中国武术七段。长期深耕武术、摔跤、舞龙、龙舟等运动项目的教学、科研、竞赛裁判领域,总结出“以体融德合美”的“立德树人”教学模式,以及“课堂教学、田野小调查、读书会、小型论坛”的育人模式,形塑了“以体育人”“以文化人”“以研成人”的民族传统体育学育人理念。主持国家社科基金等省厅级以上项目近20项,出版学术专著4部,发表学术论文50余篇。其中《“两个结合”视域下的民族传统体育》,以“两个结合”作为方法论指导,结合当前学校教育、社会治理、国际传播的发展实际,探究民族传统体育发挥时代价值的实现途径,推动民族传统体育学科体系建设。

邓琳琳,特聘教授,体操教师,国际级裁判、高级教练员,两届奥运会冠军,获中共中央和国务院授予的“北京奥运会、残奥会先进个人”等国家级荣誉十余项。2023年执裁成都世界大学生运动会和杭州亚运会;同年受邀参加西班牙国家体操队执教工作;2024年巴黎奥运会期间在多媒体平台解说体操比赛。指导体操专业学生顺利考取一级体操裁判员、初级教练员等资质证书;2024年成立邓琳琳冠军精神领航工作室,持续开展冠军精神讲座,截至目前受众学生1万余名。2024年与芜湖市弋江区教育局签订三年横向课题协议;以安徽师范大学教师身份与安徽省政协共同参与《关于促进安徽竞技体育高质量发展的调研报告》课题调研;2025年参与由北京体育大学出版社出版的高等教育体育专业新形态教材《体操运动教程》编写。

新闻与传播学院

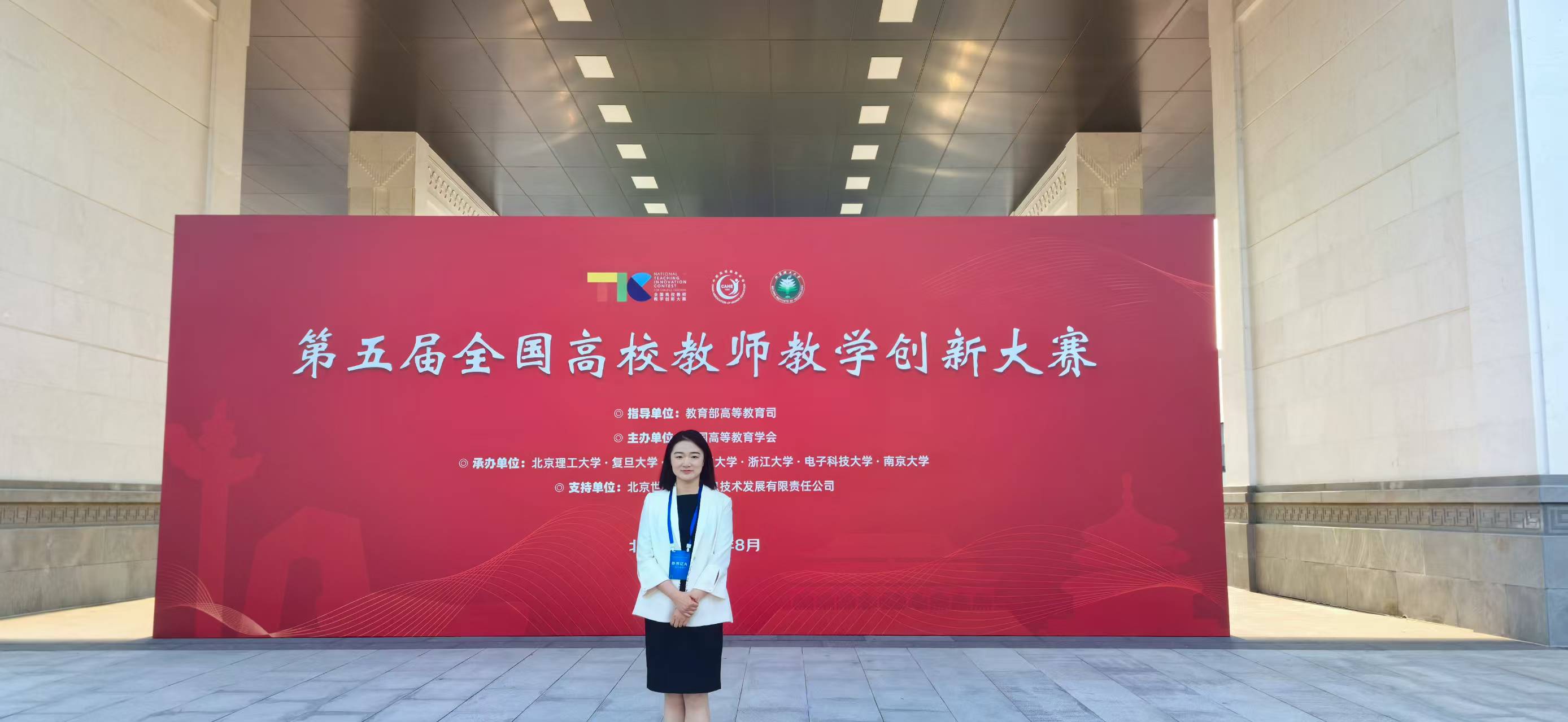

赵忠仲,副教授、硕士生导师,品牌传播课程团队负责人。热爱教学、潜心育人,坚持以学生的未来发展为中心,教学评教连年优秀,2025年荣获全国高校教师教学创新大赛一等奖。追求教学创新,以数字技术驱动形成“人文逻辑—数字技术——创意实践”三位一体的思维培养体系,每年带领学生围绕安徽文化传播撰写案例、研究论文,指导多名学生申报并完成省级、国家级大学生创新创业项目,其中1项案例获评2023中国十大好故事。坚守师生共创,从指导学生学科竞赛累计获得省级奖项10余项,到带领学生完成相关实践创作并获省级资政课题优秀1次,再到指导硕士研究生独立申报文化传播类相关省部级课题1项,课程组本科生、培养硕士研究生就业率100%。

吴静,讲师、硕士生导师。在《国际新闻界》《新闻大学》《新闻记者》《现代传播(中国传媒大学学报)》等期刊发表高水平论文数篇。主持多项科研项目,其中国家社科基金青年项目1项、安徽省哲社青年项目1项。吴静以扎实的工作和突出的成果,展现了青年教师的责任担当与学术活力。

数学与统计学院

王佩君,教授、博士生导师,统计系副主任。入选安徽省青年皖江学者和安徽省领军人才特聘教授;主持国家自然科学基金面上项目、青年科学基金项目和安徽省自然科学基金青年项目A类(原杰青项目),出版英文专著1部,发表SCI论文20余篇,其中SCI一区Top期刊8篇,2篇入选ESI高被引论文;荣获安徽省青年数学奖、《亚洲控制杂志》第7届Kimura最佳论文奖、中国指挥与控制学会科学技术奖“科技进步奖”(技术发明类)一等奖、安徽省教学成果奖二等奖、安徽省本科师范院校教师智慧教学大赛三等奖和校青年教师教学竞赛一等奖,指导学生荣获多项国家级学科竞赛奖;担任国际SCI期刊IEEE SMC Magazine副编和Applied Mathematics & Statistics青年编委。

刘吕桥,副教授、硕士生导师,应用数学系副主任。始终坚守教书育人一线,持续磨砺教学技能,曾获安徽师范大学青年教师教学基本功大赛三等奖一项。积极鼓励学生参加学科竞赛和科研活动,多次指导学生在全国大学生数学建模竞赛中获奖和入选安徽师范大学本科生优秀毕业论文培育计划项目。潜心钻研学术,强化科研创新能力,近五年主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目(C类)、安徽省自然科学基金青年项目(B类)各1项、入选安徽省高端人才引育行动项目青年拔尖人才(青年学者)项目。

计算机与信息学院

孙丽萍,教授、博士生导师,计算机科学与技术专业负责人,民盟安徽省委青年工作委员会副主任。作为全国师范院校中首个通过教育部工程教育认证的计算机科学与技术专业负责人、国家级一流本科课程负责人、省级教学创新团队负责人,以“学生中心、产出导向、数智赋能”理念为引领,深入实施"三位一体、四创协同、五修育人"计算机类创新型人才培养模式,通过构建课程知识图谱重构智慧教学全流程,筑牢课程体系根基,打造专业建设新范式,全面提升育人质量,获安徽省教学成果奖5项(含特等奖1项)。主持国家自然科学基金项目、安徽省自然科学基金项目等多个国家级、省部级项目,在IEEE TMM、IEEE TNSE、IEEE TETCI、电子学报等重要期刊发表高质量学术论文30余篇,获安徽省科技进步三等奖1项。

郑明,博士,副教授、硕士生导师,数据科学与技术系专任教师,工业智能数据安全安徽省重点实验室秘书。主持国家自然科学基金青年项目1项,厅局级项目3项,以第一或通讯作者发表论文11篇,包括IEEE TIFS等Top期刊论文7篇。授权国家发明专利6项,获省级科学技术奖“自然科学奖”二等奖(排名第五)。讲授《数据挖掘》《大数据存储与管理技术》等专业课程,主持省级质量工程教学研究重点项目1项。兼任校十佳班集体2020级人工智能创新班辅导员,用专业引领学生成长,指导学生获得大学生创新创业训练计划国家级项目1项、省级项目3项,申请发明专利2项,授权软著6项,指导学生斩获国家级竞赛荣誉5项,省级竞赛荣誉30余项。

物理与电子信息学院

黄万霞,教授。累计承担9门课程教学,主讲《理论力学》《量子力学》《分析力学》《数学物理方法》等核心课程;发表教研论文9篇;主持省级质量工程项目1项;作为负责人获批国家级线下一流本科课程《理论力学》,有效推动课程质量提升。科研方面,以第一作者发表SCI论文11篇(含4篇JCR一区TOP期刊),合作发表SCI论文二十余篇;主持国家自然科学基金1项、省自然科学基金3项及开放课题2项,参与国家自然科学基金4项、省自然基金2项,体现出扎实的科研能力和良好的团队协作水平。

舒新文,教授、博士生导师,九三学社社员,天文物理与技术研究中心主任。承担6门本科生专业课程的教学任务,选课学生累计超过1500人。致力于打造“金课”,作为骨干申请并获批国家一流本科课程1门。立德树人,关爱学生成长,先后入选国家“优青”、安徽省学术与技术带头人、安徽省先进工作者、安徽省教书育人楷模、安徽“十大新闻人物”、安徽省研究生导师师德标兵。 筑巢引凤打造一流科研团队,近5年团队在Nature Astronomy、Nature Communications等国际主流期刊发表论文60余篇,连续获批国家基金项目共计9项(含重大项目课题1项),荣获安徽青年五四奖章集体和教科文卫体系统劳模工作室等荣誉。家庭合睦,先后荣获安徽五好家庭、安徽文明家庭、全国最美家庭和全国文明家庭。

化学与材料科学学院

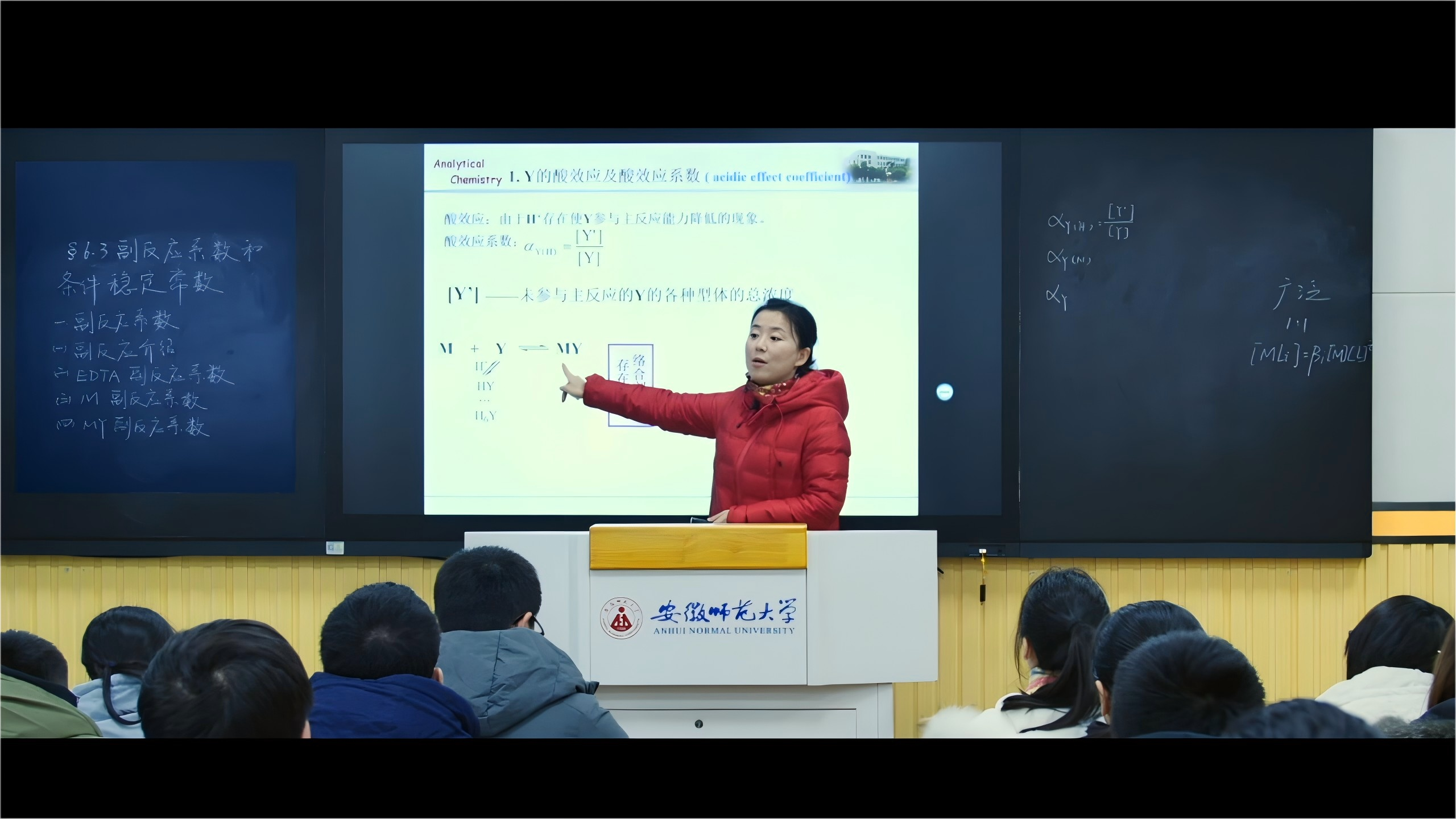

王广凤,二级教授、博士生导师。以环境健康分析为主线,贯通国家长江生态保护与长三角生命健康产业战略需求,针对皖江流域耐药基因污染现状,首创“光驱智能PCR”现场快检技术,获批国家自然科学基金区域联合重点项目;聚焦疾病早诊,构建自促进纳米催化共价交联体系,实现精准诊疗突破。以通讯作者在 Nat. Commun.、JACS、Angew 等期刊发表论文50余篇。坚持以党建引领科研育人,培养博士、硕士研究生及本科生共50余人,其中本科生以第一作者发表SCI论文10余篇,为长三角生命健康产业提供人才支撑。以第一完成人获教育部自然科学二等奖、安徽省自然科学二等奖各1项,并获国务院政府特殊津贴、安徽省五一劳动奖章。

李忠原,副教授、硕士生导师。博士毕业于中国科学技术大学有机化学专业,随后分别在美国密西西比州立大学和密西根大学安娜堡分校从事博士后研究。课题组长期从事有机合成方法学等研究,在过渡金属催化C-H活化、不对称催化以及氟硼有机染料合成等领域开展研究工作,以第一/通讯作者身份在Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., JACS Au, Org. Lett.等国际期刊发表学术论文20余篇,主持国家自然科学青年基金和安徽省高校自然科学基金等项目。

地理与旅游学院

尹寿兵,教授、博士生导师,旅游教工党支部书记、旅游管理专业负责人。带领旅游管理专业获得安徽省高校“双特色”建设项目,入选教育部旅游管理专业国家虚拟教研室Top100成员院校,旅游学术研究g指数和h指数分别位居全国第一和第二,本科就业率达98.51%。发挥党建引领,旅游教工党支部入选全校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,获得学校三星级党支部。启动“校友助专业”计划,邀请校友参与人才培养方案修订、教学互动和捐资助学,新设“松茂奖助学金”,年度奖助学金额度增至28万元。牵头举办安徽省第十届“职旅天下”文旅行业综合性校园双选会,吸引全国60余家企业提供了1500多个岗位。面向国家和省委、省政府重大战略需求开展咨询建言、规划设计、讲座培训、标准编制等社会服务项目30余项,到账经费835万元。

施开放,教授、博士生导师。荣获安徽省青年拔尖人才青年学者,安徽省优秀青年研究生导师。获安徽省高等教育教学成果二等奖、全国高等学校GIS教学成果二等奖、首届川渝科技学术大会优秀论文一等奖;连续入选2022-2024年Elsevier全球前2%顶尖科学家榜单。近年来,先后主持国家自然科学基金青年项目、面上项目、安徽省高等学校科研计划杰出青年基金项目、安徽省研究生教育教学改革研究重点项目等10余项。以第一或通讯作者在Nature Cities、The Innovation、Landscape and Urban Planning、Computers, Environment and Urban Systems等国内外主流学术期刊上发表论文100余篇,其中ESI高被引论文7篇(包括1篇热点论文),担任Nature Sustainability、Nature Cities等国内外几十个核心期刊审稿人。

生命科学学院

聂瑞娥,教授(特设)、博士生导师,生物科学专业教师党支部委员、生物技术专业负责人和遗传学硕士学位点负责人。秉持教学与科研并重的发展理念,指导本科生获得国家级大学生创新创业训练计划项目3项、全国大学生生命科学竞赛中荣获国家级三等奖1项、安徽省三等奖1项,指导本科生以第一作者发表SCI论文1篇。发表论文48篇,包括第一作者/通讯作者(含共同)发表SCI论文25篇,核心期刊6篇;出版专著1部、专著章节4篇;专利1项。先后主持国家基金委项目4项,安徽省高校杰出青年科研项目1项、其他项目2项。

郑路倩,生命科学学院特任教授、博士生导师。以严谨的治学态度和饱满的工作热情受到学生喜爱,注重将前沿发现融入课堂,鼓励创新思维,利用自己的科研特长反哺生物化学课程教学,帮助学生更好的理解蛋白质与核酸三维结构相关的抽象内容。长期致力于核酸结构生物学与生物化学研究,现任安徽省生化与分子生物学学会理事,主持国家自然科学青年基金(C类),获批安徽省自然科学基金B类项目(原优青项目)。

生态与环境学院

陈中正,副教授、硕士生导师,生态学专业负责人,安徽省“青年皖江学者”,世界自然保护联盟(IUCN)小型哺乳动物专家组成员,中国动物学会兽类学分会委员。长期从事小型哺乳动物分类、系统演化与生物地理研究,主持国家自然科学基金项目(2项)、科技部“第二次青藏高原综合科学考察研究项目”子课题、科技部应急项目子课题、安徽省自然科学基金项目等项目10余项。近年来,多次深入青藏高原等生物多样性关键区开展哺乳动物考察,发现并描记哺乳动物新属2个、新种20余个,相关成果被中央电视台、人民日报、ScienceNews、NewScientist等国内外媒体广泛报道。近五年,指导本科生获得国家级学科竞赛一等奖2次,二等奖3次,指导研究生获评2025年“安徽省优秀硕士毕业论文”。

朱濛,副教授、硕士生导师,省级教学团队《环境工程学》骨干成员,学院本科教学督导组成员。扎根教学一线,承担《大学化学I》《大学化学II》《环境综合实验》《环境工程学》《土壤污染修复工程概论》共5门本科生/研究生课程教学。多次参加省级、校级教学比赛,获2025年省级高校青年教师教学竞赛工科组三等奖,2024年高校教师教学创新大赛校赛二等奖,2021年、2020年校级青年教师教学基本功大赛二等奖,2021年校级智慧教学比赛二等奖,校级“教坛新秀”、“学科后备人才”称号。专注研究土壤有机金属生物地球化学过程及污染修复机理,主持国家自然科学基金1项,省级自然科学基金1项,在Journal of Hazardous Materials、Geoderma、Journal of Soils and Sediments、《土壤学报》等期刊发表论文十余篇。

国际教育学院

朱文佳,国际教育学院一线教师,从事国际汉语教育15年,坚守本心,默默耕耘,坚持以课堂教学为根本,筑牢留学生的语言文化基础;以“讲好中国故事”为主线,以参加汉语比赛为驱动,拓展留学生用汉语讲述留学中国故事的更大舞台。先后指导留学生进入“汉语桥”国赛,获得“感受中国新时代”主题征文全国三等奖,“首届外国人讲安徽故事大赛”省级二等奖,“首届全国‘悦读中国’国际学生讲中国故事大赛”全国二等奖,“汉语桥”配音秀国赛,省大学生跨文化能力大赛二等奖、三等奖,“用英语讲中国故事大会”省级特等奖和一等奖、国赛“传播之星”称号。深耕不辍教科研,2021年获校青年教师教学竞赛三等奖,先后获批厅局级、校级教科研项目,合著完成近20万字汉韩语言对比类工具书。

最新更新

最新更新